Pippo 0

Pippo

Pippo

19 Maggio 2028 – Redazione

Dai rubinetti della Lombardia sgorga acqua contaminata. Lo ha scoperto Greenpeace dopo varie richieste di accesso agli atti: studiando i risultati delle analisi sui campioni prelevati dagli acquedotti delle dodici province lombarde è stata riscontrata la presenza di Pfas, sostanze alchiliche perfluorurate, in percentuali elevate, in particolare in alcune zone.

I composti Pfas sono un gruppo di sostanze chimiche usate per impermeabilizzare alcune superfici. Vengono impiegate per rivestire le padelle antiaderenti e altre superfici come tessuti, tappeti, carta, e contenitori di alimenti.

Si tratta però di molecole con un certo grado di tossicità: un’esposizione prolungata a queste sostanze può provocare infertilità, problemi alle ghiandole e l’insorgenza di alcuni tipi di cancro.

“Su circa 4 mila campioni analizzati dagli enti preposti tra il 2018 e il 2022, – scrive l’associazione ambientalista – circa il 19% del totale è risultato positivo alla presenza di Pfas“.

Se si entra nel dettaglio si scopre che in alcune province la situazione è particolarmente allarmante: a Lodi, ad esempio, la percentuale di campioni positivi alla presenza di questi composti sfiora l’85%. Sopra il 60% la provincia di Bergamo, oltre il 40% a Como, 32% Monza e Brianza, 28% a Cremona e quasi il 21% a Milano.

“Osservando i risultati – comunica Greenpeace -, si nota come parte dell’acqua della Lombardia sarebbe considerata non potabile secondo i nuovi parametri proposti negli Stati Uniti o quelli vigenti in Danimarca“.

La contaminazione da Pfas nelle acque potabili non è un problema nuovo in Italia: nel 2013 è stata riscontrata una concentrazione anomala, addirittura sopra i livelli rilevati in Lombardia, in vari comuni del Veneto, in particolare nelle province di Vicenza, Verona e Padova: coinvolti 350mila residenti.

Nel 2018 il governo emanò lo stato di emergenza e in 30 comuni veneti fu vietato di bere acqua del rubinetto.

Lo scandalo delle acque contaminate in Veneto è stato portato anche all’attenzione delle Nazioni Unite. Dopo una missione nella regione, l’Onu stilò un rapporto in cui si afferma che “in troppi casi, l’Italia non è riuscita a proteggere le persone dall’esposizione a sostanze tossiche”.

Dallo scandalo veneto è nato un processo che vede imputati 15 manager di tre multinazionali, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Con il recente rapporto di Greenpeace scopriamo che il problema non è confinato in Regione Veneto e la contaminazione delle acque è stata scoperta anche nella regione più popolosa d’Italia.

E mentre le autorità preparano la guerra all’anidride carbonica e alle automobili, milioni di cittadini continuano da anni a bere e consumare acqua contaminata da sostanze tossiche pericolose per la salute umana.

FONTE: Byoblu

UNISCITI A MERCURIUS5 SU TELEGRAM ⤵️

02 Aprile 2023 – Redazione

Lo sciroppo d’agave è un dolcificante naturale a basso indice glicemico, che si può utilizzare in sostituzione dello zucchero comune o del miele.

Vediamo insieme i valori nutrizionali, come usarlo in cucina, a cosa fa bene lo sciroppo d’agave e se lo sciroppo d’agave fa “male”.

Agave, cos’è

L’agave è una pianta originaria degli Stati Uniti meridionali e dell’America Latina, appartenente alla famiglia delle Agavaceae. Si tratta di una pianta perenne succulenta dalle foglie carnose, la cui linfa viene utilizzata per la produzione del comune dolcificante noto come sciroppo d’agave, mentre dalla sua fermentazione si ottiene la tequila.

Sciroppo d’agave, composizione

Lo sciroppo d’agave è ricco di glucidi, ovvero, di carboidrati complessi e zuccheri semplici. In particolare, lo sciroppo d’agave è composto da:

Inoltre, nello sciroppo di agave sono presenti anche piccole quantità di:

– Potassio

– Vitamina C

– Fosfati

– Antiossidanti

Sciroppo d’agave: valori nutrizionali e calorie

100 g di sciroppo di agave apportano:

Lo sciroppo d’acero deriva dalla linfa della pianta di acero, appartenente alla famiglia delle Sapindaceae. Come lo sciroppo d’agave, anche lo sciroppo di acero è un comune dolcificante e rappresenta il classico condimento per i pancakes. Vediamo insieme quali sono le principali differenze tra sciroppo d’agave e sciroppo d’acero:

Tra gli aspetti vantaggiosi dello sciroppo d’agave, troviamo:

Sebbene lo sciroppo d’agave sia a ridotto indice glicemico, ricordiamo che è ricco di fruttosio e che un consumo eccessivo di fruttosio può sovraccaricare il fegato (l’unico organo in grado di metabolizzare questo zucchero), con conseguente aumento del rischio di:

Lo sciroppo d’agave viene prodotto principalmente in Messico.

La pianta viene tagliata e pressata per l’estrazione della linfa, che viene poi sottoposta all’azione del calore e/o di enzimi e successivamente filtrata, ottenendo così lo sciroppo d’agave che troviamo in commercio.

Lo sciroppo d’agave può essere utilizzato in cucina come un normale dolcificante, per dolcificare torte, creme e dolci in generale, oppure come condimento per crepes, pancakes, yogurt con cereali e waffle.

Tra le principali ricette con sciroppo d’agave, troviamo sicuramente:

in cui lo sciroppo d’agave o d’acero viene utilizzato come condimento oppure all’interno dell’impasto. In questo caso, quindi, rappresenterà la principale fonte di zuccheri e si può sostituire alla classica marmellata o miele. Inoltre, si può utilizzare al posto del miele in piccole quantità, per dolcificare della ricotta da spalmare su del pane tostato. A chi non piace il sapore acidulo dello yogurt o del kefir, può utilizzare una piccola quantità di sciroppo d’agave per addolcirlo, insieme a della frutta fresca e del riso soffiato. Lo sciroppo d’agave si può utilizzare anche per dolcificare l’impasto di torte o biscotti.

Fonte: Gina Forrisi ( cure naturali.it)

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

03 Aprile 2023 – Redazione

L’Articolo a seguire è stato pubblicato dal quotidiano Repubblica.it nel 2016, quando, evidentemente, i rapporti con il potere erano stretti si, ma con un margine di libertà, perso dal marzo 2020 fino ad oggi, con la narrazione sul Covid-19, con cui avrebbe negato anche importanti evidenze. Sull’argomento a seguire, nel 2016, il giornale aveva scritto il giusto. Buona lettura.

Alcuni documenti scoperti da un ricercatore della University of California di San Francisco rivelano che per oltre 50 anni gli studi sui problemi cardiaci e il ruolo dell’alimentazione vennero pilotati dalla Sugar research foundation.

Decine di scienziati, negli Anni 60, furono pagati dall’industria americana dello zucchero per sminuire il collegamento tra consumo e problemi cardiaci , e spostare così l’attenzione sui grassi saturi. A rivelarlo sono una serie di nuovi documenti scoperti da un ricercatore della University of California di San Francisco e pubblicati sul magazine Jama Internal Medicine. La verità che emerge è sconvolgente! La lobby dello zucchero avrebbe pilotato per più di cinquant’anni, studi sul ruolo dell’alimentazione sui problemi cardiaci. “Sono stati in grado di sviare il dibattito sullo zucchero per decenni”, ha detto al New York Times, Stanton Glantz, professore di medicina e autore del paper uscito su Jama.

I documenti trovati dimostrano che l’associazione Sugar research foundation, oggi diventata Sugar Association, corruppe tre ricercatori di Harvard per pubblicare un’analisi sullo zucchero e sui grassi in rapporto alla salute del cuore. Era il 1967 e ognuno dei tre studiosi ricevette circa 50.000 dollari. Sia gli scienziati coinvolti nello scandalo che i membri dell’associazione non sono più vivi. Uno dei tre esperti è D.Mark Hegsted, che nella sua lunga carriera diventò capo della divisione che si occupa di nutrizione al Dipartimento dell’Agricoltura statunitense. Il suo gruppo pubblicò le linee guida sull’alimentazione nel 1977.

Ma anche se i documenti fanno riferimento a avvenimenti accaduti quasi 50 anni fa, sono fondamentali perché il dibattito tra zuccheri e grasso è al centro delle speculazioni della comunità scientifica anche oggi. Per decenni i ricercatori hanno spinto gli americani a consumere prodotti con basso contenuto di grassi, ma ricchi di zuccheri, che hanno aumentato il numero di obesi.

E un altro studio riportato della rivista scientifica “Nature” nel febbraio 2012 porta un titolo eloquente: “Public health: The toxic truth about sugar”. Il documento integrale non è però disponibile pubblicamente alla lettura, ma pare che esso nasconda dei dati riguardanti la dipendenza che lo zucchero sarebbe in grado di creare in chi lo assuma.

Gary Taubes and Cristin Kearns Couzens si sono occupati di condurre un’inchiesta riguardante la diffusione della convinzione che lo zucchero sia salutare e sicuro, aspetto che ha coinvolto in passato la Sugar Association, che sarebbe stata tra i responsabili di una campagna che si è rivelata in grado di mutare il modo in cui lo zucchero è stato e viene percepito da parte della comunità scientifica e della popolazione.

Negli anni precedenti a tale campagna, gli scienziati avevano iniziato a sospettare dello zucchero e a correlarlo all’insorgere di patologie cardiache, diabete e obesità. I dubbi sullo zucchero avevano provocato un calo del suo consumo stimato per il 12%. Proprio dalla diminuzione del consumo di zucchero avrebbero preso le mosse le campagne di marketing a sostegno di una sua ripresa da parte delle grandi aziende produttrici dello stesso, che avrebbero puntato sulla promozione di un prodotto da consumare senza problemi in quanto sano, sicuro, anzi, benefico.

Tutto ebbe inizio nel 1942, con la redazione di un documento dal titolo “A Suggested Program for the Cane and Beet Sugar Industries”, che incoraggiava le aziende produttrici di zucchero proveniente da canne e barbabietole a creare una fondazione di ricerca congiunta per contrastare l’ “ignoranza” che stava minando l’attività delle stesse, con particolare riferimento all’opinione dei nutrizionisti del tempo che si esprimevano contrariamente allo zucchero, e alla nascita delle prime campagne tese a mostrare come il consumo di zucchero e dolci avrebbe dovuto essere evitato e limitato per non andare incontro ad un aumento di peso.

Nel documento si legge come una simile conseguenza dell’assunzione di zucchero debba essere presentata quale parte di una propaganda disonesta, in quanto l’aumento di peso non sarebbe da imputare allo zucchero, ma a grassi, carboidrati e mancanza di esercizio fisico. Secondo gli autori del documento, le maggiori campagne contro lo zucchero sarebbero state condotte da nutrizionisti, autorità governative e aziende avversarie.

Le industrie produttrici di zucchero avrebbero così dato inizio ad un’azione di contrasto volta a sottolineare l’innocuità dell’assunzione di zucchero e l’importanza del suo apporto nutrizionale, così convincente da farlo apparire nel mondo come del tutto innocuo per la salute.

Come comportarsi dunque? Gli esperti di nutrizione di tutto il mondo, in questi ultimi anni si sono pronunciati ufficialmente in proposito, opponendosi a quanto sostenuto dalle aziende produttrici di zucchero.

Fonte: Marta Albè

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

01 Aprile 2023 – Redazione

IL CIOCCOLATO È PROIBITO DURANTE LA DETA? NO, SE È QUELLO GIUSTO. IMPARIAMO IL POTERE DELL’EXTRA-FONDENTE……

I BENEFICI

Quando si inizia una dieta per perdere peso, ma anche banalmente quando si decide di mangiare un po’ meglio, mentalmente scatta la “black list” dei cibi vietati. E, tra questi, figura sempre anche il cioccolato. Alimento ipercalorico, il cioccolato effettivamente non è un cibo “da dieta”, ma se si consuma quello giusto, i suoi principi attivi possono darci dei benefici e non ostacolare il dimagrimento, e anzi favorendolo. A sostenerlo è una recente ricerca tedesca, secondo la quale 40 grammi circa di cioccolato extra-fondente al giorno, abbinati alla dieta, farebbero perdere il 10% in più di peso rispetto alla diminuzione ponderale legata soltanto a un regime ipocalorico.

Non tutto il cioccolato si rivela, però, alleato della linea. Anzi, il cioccolato al latte, bianco o quello contenuto negli snack non è affatto benefico per chi desidera perdere peso. Il cioccolato che aiuta a dimagrire è quello nero, extra-fondente e con una percentuale di cacao non inferiore all’80%. Ma come si riconosce questo tipo di cioccolato? La percentuale di cacao è sempre riportata in etichetta e, nel caso della varietà extra-fondente, di solito è ben evidenziata su tutta la confezione.

Quindi è proprio il cioccolato nero e amaro che, inserito in una dieta comunque povera di zuccheri, secondo lo studio tedesco condotto dall’Istituto di Dietetica e Salute di Meinz può essere considerato come “alleato di dieta e benessere”.

Il cioccolato, quindi, amico della dieta? Pare proprio di sì, ma non solo.Il cioccolato nero:

IN CHE MODO IL CIOCCOLATO FONDENTE AIUTA A DIMAGRIRE?

Il cioccolato nero all’80%, dunque aiuta a perdere peso più velocemente, ma non da solo. Infatti, lo studio è stato condotto su un campione di soggetti che, in contemporanea, stavano seguendo già una dieta povera di carboidrati. Diciamo, quindi, che il cioccolato fondente si potrebbe rivelare un acceleratore del dimagrimento. La strategia furba, e golosa, potrebbe dunque prevedere 40 grammi di cioccolato extra-fondente insieme alla colazione e altri quattro pasti equilibrati e poveri di zuccheri(spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena). La capacità “snellente” del cioccolato extra-fondente sarebbe dovuta al particolare mix di antiossidanti in esso contenuti: speciali composti bio-attivi chiamati polifenoli (tra i quali spicca la epicatechina estratta proprio dalla fava del cacao). Un ruolo rilevante, in questo senso, è svolto anche da caffeina e teobromina.

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

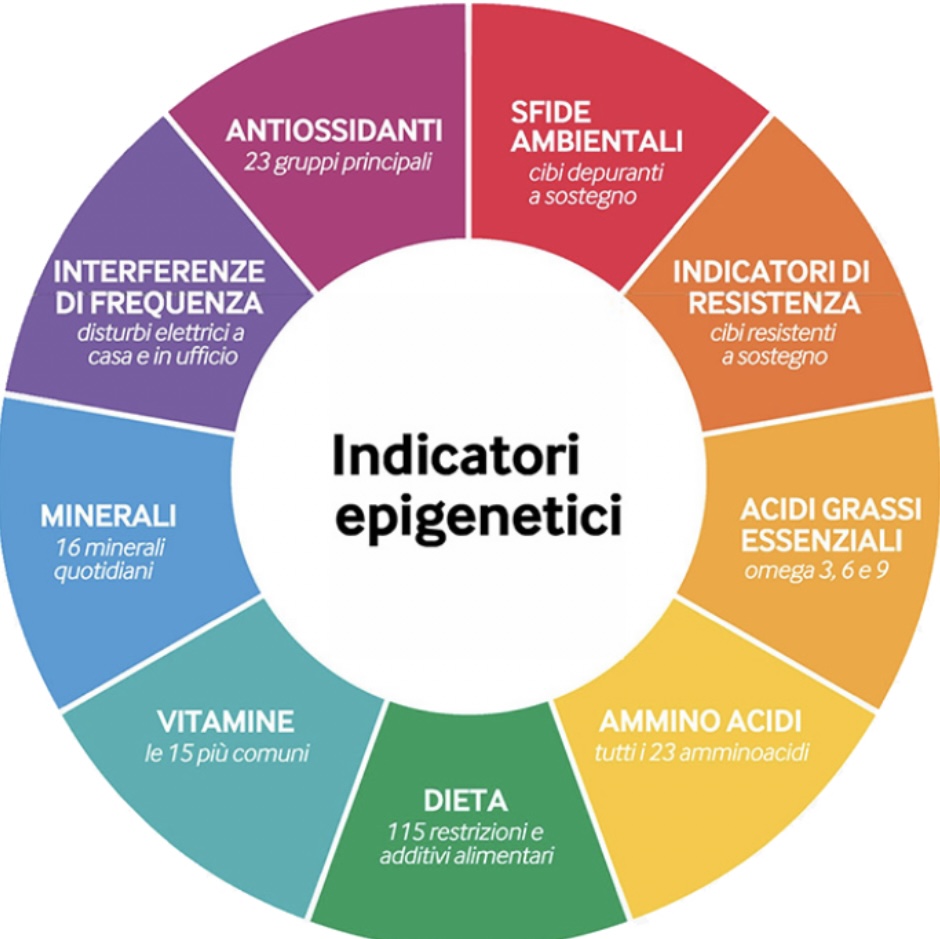

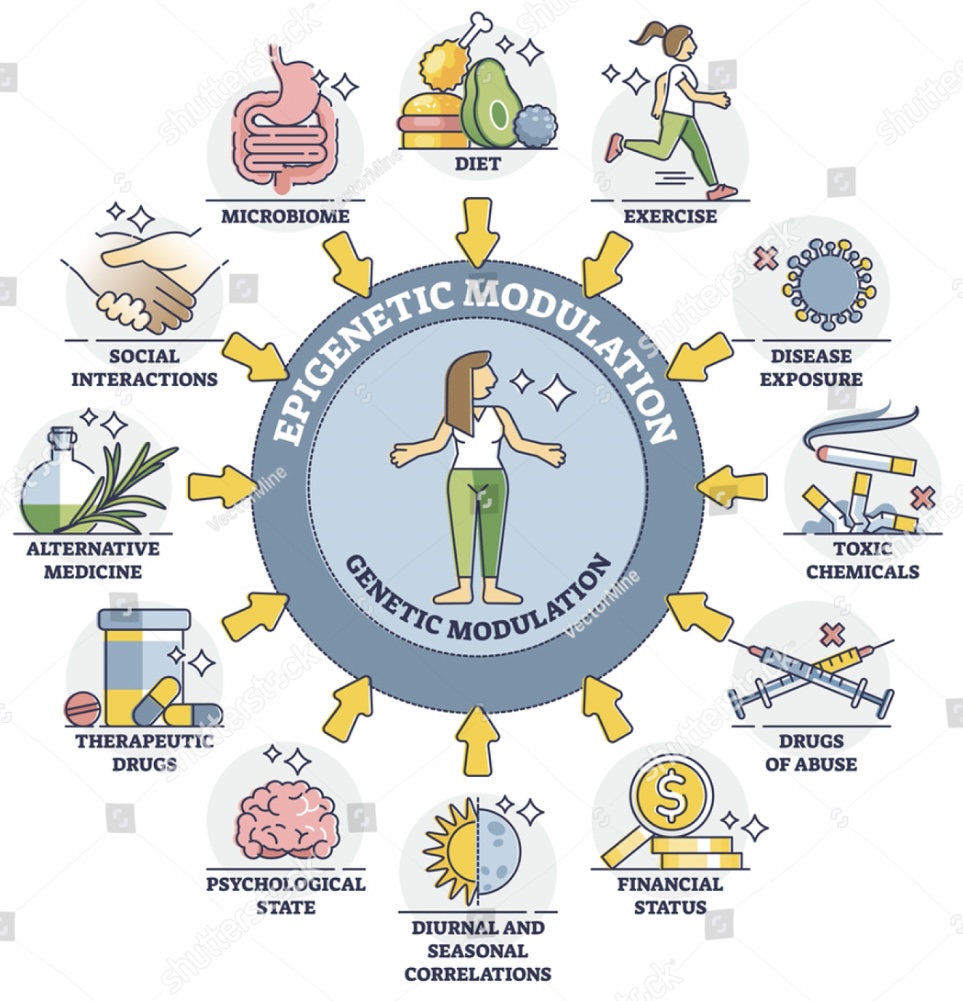

31 Marzo 2023 – Redazione – dal libro “Scoperte Mediche non autorizzate” di Marco Pizzuti

“I luminari del determinismo genetico avevano negato qualsiasi relazione tra la psiche e il funzionamento dei geni ma, l’ EPIGENETICA, ha dimostrato che i geni obbediscono alle informazioni captate dalla membrana cellulare, che provengono sia dall’ambiente sia dalla nostra stessa mente. La parte capace di influenzare maggiormente la biologia e’ il subconscio, che controlla ben il 95% della nostra vita. Si tratta di una specie di pilota automatico che entra in funzione ogni volta in cui il cervello conscio è impegnato, per svolgere attività di routine (guidare, camminare, lavorare etc.) in cui non è necessaria l’attenzione allo Stato cosciente. Se possiamo eseguire più azioni contemporaneamente, come conversare e guidare, le dobbiamo proprio alla componente subconscia, che è anche molto più potente, visto che può elaborate 20 milioni di informazioni al secondo, contro le 40 della mente allo Stato conscio. La differenza tra le due funzioni e’ immensa perchè il subconscio si limita a scegliere le azioni ripetitive ormai imparate a memoria con cui agiamo in automatico, la mente conscia deve prendere della decisione sulle novità.

Il predominio della mente subconscia di ripercuote anche a livello biologico. Solo che non ne siamo consapevoli.

PURTROPPO LA MENTE SUBCONSCIA È STATA PROGRAMMATA PER ANNI A CREDERE DI NON POTER AGIRE SUL FUNZIONAMENTO DEI GENI.

Se ci venisse chiesto di autoguarirci solo con le innate capacità della mente, non otterremmo alcun risultato apprezzabile. La mente conscia ci ripeterà che l’epigenetica ha scoperto che di può’ fare, ma nello stesso tempo la mente subconscia, più influente, manterrà il convincimento opposto e agirà di conseguenza. Se invece avessimo un forte mal di testa e ci venisse offerto un finto farmaco, la fiducia che il subconscio ripone nelle sue presunte proprietà curative basterebbe a renderlo efficace, producendo l’effetto placebo. Per poter sperimentare il potenziale della nostra mente sull’organismo dovremmo riprogrammare completamente la mente subconscia. Una scorciatoia è l’inno terapia, che si avvale dell’ipnosi per manipolare il subconscio del paziente e usarlo per favorire la guarigione.

Nel lontano Oriente, il potere della psiche sul corpo era già noto migliaia di anni fa, ed è alla base sia delle arti marziali, sia delle tecniche di meditazione yoga e dei loro straordinari risultati. Basti pensare al maestro di Kung Fu che riesce a spezzare materiali ben più resistenti del suo pugno senza riportare traumi. Al di là delle interpretazioni mistiche e religiose, la volontà di un asceta educato fin dall’infanzia (quindi anche a livello subconscio) a credere nella forza della psiche, ha innescato processi biologici che la scienza medica non può spiegare.

Anche i casi di guarigione spontanea avvenuti nei luoghi sacri possono ora trovare spiegazione, indipendentemente dal tipo di confessione, nella chiave di lettura offerta dall’epigenetica. I “miracoli della fede” costituirebbero, in realtà, un esempio di guarigione determinata dalla volontà psichica del soggetto, grazie alla sua profonda fede nell’intervento divino. Un’ipotesi che trova conforto nella moderna fisica quantistica, da quando è stato scoperto che la nostra mente interagisce attivamente con le particelle elementari della materia visibile e quindi con la biologia dell’organismo”.

Marco Pizzuti

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

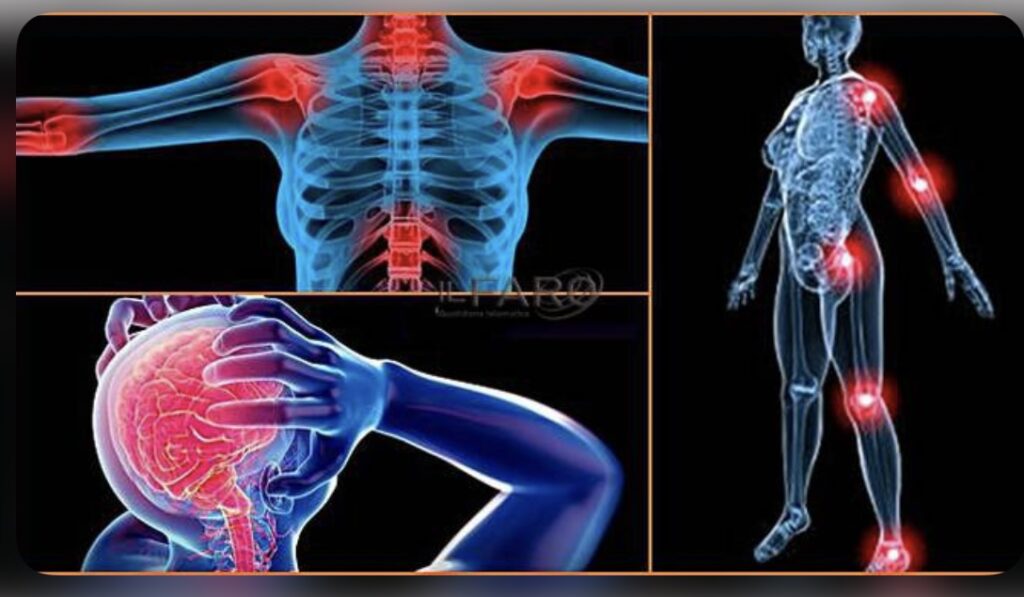

30 Marzo 2023 – Redazione – Le fonti in fondo all’articolo

La fibromialgia è una malattia caratterizzata da un dolore cronico muscoloscheletrico diffuso, sonno non riposante, stanchezza, mal di testa, scarsa memoria, difficoltà di concentrazione, parestesia e una limitazione generale nelle funzioni sociali e lavorative.

La gravità del dolore è generalmente più costante di altre forme, può comparire e andare via rapidamente, o spostarsi a varie parti del corpo peggiorando al tatto. Per esempio, alcuni pazienti fibromialgici sentono il contatto con i propri abiti, soprattutto se stretti, come doloroso.

La fibromialgia è il secondo disturbo più osservato dai reumatologi, con un’incidenza sul 2% della popolazione negli Stati Uniti e l’1,4% in Francia. Sono colpite soprattutto le donne di mezza età: l’incidenza è del 3,1% tra le donne e dello 0,5% tra gli uomini. La percentuale dei malati aumenta con l’età e la diagnosi è più comune nelle persone tra i 60 e i 79 anni. L’incidenza della malattia è maggiore nelle famiglie con parenti malati fibromialgia con un rischio 8,5 volte maggiore.

La diagnosi di fibromialgia si fa sulla base di criteri specifici dell’American College of Rheumatology e dopo l’esclusione di altre possibili condizioni. Prima di prendere in considerazione la patologia si effettua un approfondito esame fisico e neurologico, un’esame della funzione tiroidea, e la diagnosi si stabilisce in presenza di dolore diffuso per un periodo di almeno tra mesi:

1. In 11 dei 18 punti di dolore

2. o in presenza almeno di 4 dei seguenti sintomi:

– stanchezza generalizzata

– mal di testa

– disturbi del sonno

– problemi neuropsichiatrici

– parestesie (NUMBNESS e/o TINGLING)

– sindrome dell’intestino irritabile

Alcune patologie si presentano insieme alla fibromialgia tra cui l’osteoartrite, patologie autoimmunitarie, lupus, sindrome da stanchezza cronica, emicrania, sindrome dell’intestino irritabile, disturbi del sonno, disturbi dell’umore, disturbi neuroendocrini e ipotiroidismo.

I sintomi non specifici più diffusi sono:

Cause

La causa della fibromialgia non è ancora compresa a pieno, ma si pensa che ci siano anomalie nel sistema sensoriale periferico e centrale; queste potrebbero essere scatenate da infezioni virali, dal morbo di Lime, dall’epatite e da cambiamenti ormonali ed endocrini, da farmaci, vaccini e da trauma fisico.

La sensibilizzazione del sistema nervoso centrale porta a cambiamenti funzionali che abbassano la soglia del dolore, aumentano i campi recettivi nervosi e l’eccitabilità dei neuroni spirali. Quando parte la sensibilizzazione centrale, serve solo un minimo stimolo per aumentare la risposta al dolore e mantenere lo stato di dolore cronico.

Con la tomografia computerizzata ad emissione singola di fotoni (spect) è stata trovata nei pazienti fibromialgici un’alterazione nella perfusione cerebrale associata alla gravità dei sintomi. Un altro studio basato sulla Spect ha scoperto che giovani donne con fibromialgia mostravano un’assimilazione significativamente più alta in percentuale del nucleo condotto destro e sinistro. .

Proteina Gi

La proteina Gi funziona meno del normale nella fibromialgia ed è inalterata nel dolore neuropatico, nell’artrite reumatoide e nella ostroartrite. I pazienti fibromialgici, peraltro, mostrano livelli basali di CAMP più alti rispetto al gruppo di controllo.

Nel flusso cerebrospinale dei soggetti con fibromialgia sono stati scoperti livelli ridotti di dopamina, di norepinefrina e di serotonina. La dopamina è un importante trasmettitore (messaggero) che facilita alcune funzioni cerebrali critiche. Un disequilibrio dei livelli di dopamina può causare una disfunzione cerebrale e una malattia. Studi mostrano un’associazione tra fibromialgia e una disfunzione della neurotrasmissione dopaminica che produce un ridotto metabolismo della dopamina nell’ambito dell’origine nervosa del dolore.

La serotonina inibisce il rilascio della sostanza P e di altri neurotrasmettitori che elaborano il dolore. I livelli elevati di sostanza P cerebrospinale rilevata nei pazienti con fibromialgia possono essere correlati alla riduzione di serotonina (33, 34). I pazienti fibromialgici sentono la pressione e gli stimoli allo stesso livello dei gruppi di controllo.

Vari fattori di stress, come infezioni virali, trauma fisico e l’esercizio, possono dare inizio e scatenare la fibromialgia. Una malattia o un danno di origine ambientale possono danneggiare il sistema nervoso che rilascia la corticotrapina e che attiva il sistema nervoso simpatico e riduce la funzione immunitaria cellulare. I fattori ambientali possono scatenare lo sviluppo di disturbi cronici del dolore negli individui con predisposizione genetica.

L’intolleranza a certi alimenti e a certe sostanze è correlata alla fibromialgia. Alcuni studi hanno trovato un miglioramento dei sintomi con la dieta chetogenica.

La fibromialgia può essere correlata anche ad uno stato infiammatorio cronico che parte da problemi intestinali.

A tal proposito si consiglia di leggere il libro “Alimentazione antidolore” di Jaqueline Lagacé, che parla proprio della risoluzione di patologie dolorose e infiammatorie attraverso un’alimentazione volta ad abbassare l’infiammazione cronica.

I farmaci da soli non hanno generalmente effetto per la Fibromialgia. L’American Pain Society Fibromyalgia Panel, infatti, raccomanda un approccio multidisciplinare per il trattamento della malattia. La Fibromialgia può essere trattata usando sia la medicina convenzionale che alternativa per migliorare i sintomi e generalmente è utile educare il paziente, fare esercizio fisico, fisioterapia, integratori e terapia farmacologia. .

I pazienti possono anche avere giovamento dall’assistenza sociale, dall’educazione riguardo la malattia, dai gruppi di supporto, dal miglioramento del sonno, dall’aiuto della famiglia, dal riposo, dall’adozione di uno stile di vita sano che eviti l’esposizione a sostanze chimiche (fragranze, pesticidi, ecc.) e il fumo di sigaretta e l’alcol. Uno studio spagnolo del 2020 ha trovato che tecniche di rimodulazione del sistema nervoso centrale, come il Programma Gupta, aiutano a ridurre significativamente i sintomi riducendo anche alcuni fattori di infiammazione nervosa.

Fonte: info amica.it

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

27 Marzo 2023 – Redazione – Fonte: Mike Adams

Our Toxic Times, settembre 2007, pubblicazione del Chemical Injury Information Network – www.ciin.org

Pubblicazione originale su NewsTarget.com – 8.06.2007

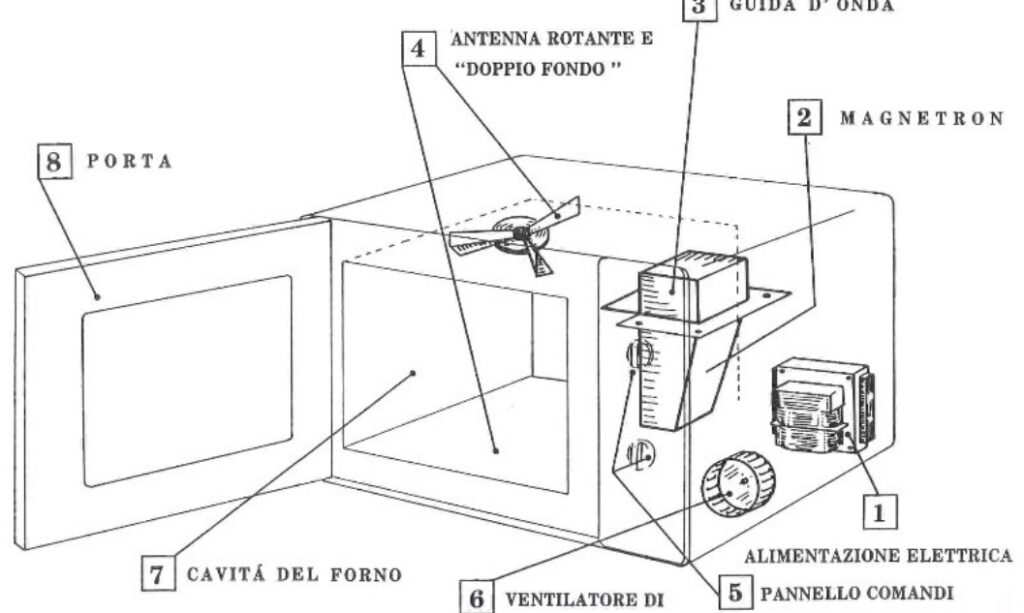

Ci sono anche delle prove che suggeriscono la distruzione nel micro-onde della naturale armonia delle molecole dell’acqua, creando uno schema caotico nell’acqua presente in tutti i cibi. Usare un micro-onde è un po’ come gettare una bomba nucleare nel cibo e mangiare i residui. In realtà non c’è alcuna radiazione ionizzante nel micro-onde (è solo per alludere all’irruenza del trattamento del cibo).

L’invenzione del micro-onde e la sua adozione di massa coincide con l’inizio dell’obesità nelle nazioni sviluppate di tutto il mondo. Non solo questi forni rendono più conveniente mangiare cibi che favoriscono l’obesità, ma distruggono anche molti nutrienti, lasciando i consumatori in uno stato continuo di sovra-alimentazione e malnutrizione. La gente mangia troppe calorie, ma non abbastanza sostanze nutrienti. Il risultato è quello che vediamo oggi: percentuali epidemiche di diabete, cancro, patologie cardiache, depressione, danni renali, disturbi del fegato e molto altro.

I forni a micro-onde rendono la malnutrizione virtualmente automatica ed è più facile esporsi a sostanze chimiche tossiche semplicemente mangiando cibi pronti ed elaborati (che sono prodotti universalmente con l’aggiunta di sostanze tossiche che agiscono come conservanti, coloranti, aromi, ecc.).

La cucina a micro-onde è tecnicamente una forma di irraggiamento del cibo. Molti ritengono interessante che persone che affermano di non voler mai mangiare cibo “irradiato” poi non esitano a cucinare con il micro-onde. E’ la stessa cosa, ma con una radiazione di diversa lunghezza d’onda. In realtà, quando questi forni sono stati introdotti negli anni ’70 furono pubblicizzati con orgoglio come “radar ranger”. Ciò fu considerato come un miracolo dell’era spaziale degli anni ’70.

I forni a micro-onde lavorano come sono pubblicizzati e rendono il cibo caldo, ma usando un meccanismo che danneggia le delicate strutture molecolari delle vitamine e dei fotonutrienti. I minerali restano intatti, così le persone hanno lo stesso livello di magnesio, calcio e zinco nel cibo cotto sia nei forni normali sia in quelli a micro-onde, ma tutte le importanti vitamine del gruppo B, gli autocianini, i bioflavonoidi e gli altri elementi sono distrutti.

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

26 Marzo 2023 – Redazione

È una tecnica della medicina tradizionale cinese. Insieme al massaggio shiatsu, all’agopuntura, e alla moxa (tramite sigari o coni di artemisia), riequilibra le energie che, penetrando all’interno del corpo, danno vita alla malattia e al sintomo. La coppettazione è utilizzata sia in ambito estetico che medico, sportivo e riabilitativo: È utile in caso di cellulite, per rassodare e per vari trattamenti di estetica. Viene inoltre largamente ed efficacemente utilizzata in caso di traumi e dolori varie. Si esegue applicando sulla pelle delle coppe di vetro, al cui interno viene creato del vuoto. Applicate sulle parti molli generano un effetto di risucchio e scollamento che agisce come un massaggio connettivale localizzato sui punti dolenti o sui punti di agopuntura. Il vuoto, all’interno delle coppette, viene creato tramite una fonte di calore che consuma l’ossigeno, o attraverso la gestione dell’aria tramite valvole già inserite sulle coppette.

La coppettazione originale, quella cioè che sfrutta il calore per sottrarre l’ossigeno, da migliori risultati perchè associa all’effetto creato dal vuoto, anche quello del calore. In casi particolari però, come ad esempio ipersensibilità capillare, è necessario evitare il calore e usare le coppette che creano il sottovuoto tramite le valvole.

COPPETTAZIONE PER IL MAL DI SCHIENA

La coppettazione, ben eseguita, determina immediati e duraturi benefici nei casi di mal di schiena. Secondo la medicina tradizionale cinese il mal di schiena è dovuto alle seguenti cause: invasione di energia fredda e umida, frequente soprattutto negli uomini di età superiore ai 50 anni. Questo, si caratterizza per sciatalgia, formicolio agli arti inferiori, muscolatura contratta e rigida, limitazione dei movimenti e anche della postura statica, seduta o eretta;

– Stati di Xue, cioè del sangue, che porta dolore lombare, in particolare al mattino o dopo essere stati per lunghe ore sdraiati. Il dolore, fisso e pungente, si può irradiare dal coccige al collo, con conseguenti cefalee e, nelle donne, disturbi legati al ciclo;

– Deficit del Qi di rene, cioè dell’energia vitale del rene, inteso come organo energetico che racchiude la vitalità del corpo. Questo mal di schiena si concentra sopratutto nella parte bassa della schiena, con dolori articolari. La coppettazione agisce su tutte e 3 queste manifestazioni di mal di schiena e sulle relative cause: tramite il calore permette di disperdere l’energia fredda e asciugare quella umida; attraverso lo scollamento, conseguente il vuoto che si crea nelle coppe, smuove il sangue e la circolazione; infine tonifica l’energia vitale agendo sugli agopunti, soprattutto in corrispondenza della zona lombare. La coppettazione deve sempre essere eseguita da personale adeguatamente formato, e non va mai improvvisata. Saper dosare tempo e quantità del vuoto creato è infatti un requisito fondamentale per la riuscita del trattamento.

COPPETTAZIONE: PRATICA E BENEFICI

Una tecnica specifica che aiuta a rimuovere molte tossine e sbloccare anche situazioni complesse: vediamo da vicino la coppettazione della medicina tradizionale cinese. Le tecniche esterne della medicina cinese, ovvero quelle che non includono l’assunzione di erbe o preparati specifici o non contemplano lavori sull’energia interna attraverso il movimento come nel caso del qi gong, abbiamo la coppettazione, insieme al massaggio tui na e alla moxibustione.

Conosciuta anche come cupping, implica una vera e propria aspirazione sulla pelle a livello localetramite coppette, che spesso somigliano a veri e propri contenitori in vetro di yogurt di forma più arrotondata; a volte sono anche tazze di vetro, bambù e ceramica. Viene usato anche in India, Corea e Giappone e a portarlo in occidente fu il medico austriaco Bernard Aschner. L’applicazione di solito ha una durata che va dai 5 ai 20 minuti e non oltre perché crea di fatto uno stimolo molto forte: le coppette vengono applicate sulle cosiddette zone riflesse del corpo. Cosa significa? Che nel nostro corpo le aree della schiena o del piede o del viso ospitano specifici punti che si collegano energicamente a determinati organi interni; così facendo si va ad agire sull’organo interno e sull’apparto che riporta uno stato di disordine generale. Con la coppettazione si vanno a rimuovere “umori” in eccesso e si può trattare di sangue, flemma, bile gialla, bile nera, secondo l’antica tradizione orientale che tanto somiglia a quella “nostra” di Paracelso.

Ci sono due modi per operare: esiste infatti la coppettazione a caldo e la coppettazione a freddo:

Ricordiamo, comunque, che tutte queste pratiche di antica memoria, con cui molto spesso abbiamo visto intervenire le nostre nonne, devono essere applicate da mani esperte.

POTERE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale

25 Marzo 2023 – Redazione

Lo sciroppo d’acero è un liquido dolce, vischioso e appiccicoso, ottenuto incidendo il tronco degli aceri (alberi del Genere Acerum). La linfa dolce che fuoriesce da queste incisioni contiene dal 2 al 5% di saccarosio; dopo la raccolta, viene quindi bollita lungamente per far evaporare gran parte dell’acqua concentrando lo sciroppo.

Lo sciroppo d’acero rappresenta una delle tante alternative naturali allo zucchero raffinato. Rispetto a quest’ultimo, vanta un potere caloriconettamente inferiore; un cucchiaino da 10 grammi apporta infatti 26 kcal, contro le 39 di un’analoga quantità di saccarosio.

Il potere energetico dello sciroppo d’acero non è quindi trascurabile, ma risparmiare qualche caloria senza ricorrere ai dolcificanti artificiali (i cui effetti cumulativi a lungo termine sono, per certi versi, ancora da chiarire), è già una buona cosa, ovviamente, a patto che non si raddoppino le dosi.

Particolarmente apprezzato da chi segue un’alimentazione naturista, lo sciroppo d’acero (il famoso “maple syrup“) è tradizionalmente impiegato nella preparazione di bevande o per insaporire torte, ciambelle, dessert e piatti vari, come i famosi pancake, gli waffles, il porridge, toast, fiocchi d’avena ecc.

Molti esperti di cucina ne elogiano il sapore definendolo “unico”, anche se la chimica responsabile di queste caratteristiche non è ancora del tutto compresa.

I primi a utilizzare lo sciroppo d’acero furono i nativi americani del continente settentrionale. Successivamente, i coloni europei si appropriarono del sistema, affinando il metodo di produzione grazie a diversi accorgimenti tecnologici.

La provincia canadese di Quebec è la zona di maggior produzione di sciroppo d’acero, dove si raccoglie fino al 70% della quota mondiale.

Nel 2016 l’esportazione canadese è stata di circa 360 milioni di dollari americani (90% dal Quebec). In America, lo stato che produce più sciroppo d’acero è il Vermont (genera circa il 6% dell’offerta globale).

L’estrazione dello sciroppo d’acero non avviene tutto l’anno. E’ invece necessario rispettare il ciclo biologico dell’albero e attendere il momento in cui produce lo xilema dolce.

In preparazione alla stagione fredda, l’acero produce e accumula amidoall’interno delle radici e del tronco. Dalla fine dell’inverno e fino in primavera (stagione di raccolta), l’acero converte l’amido in zucchero e, grazie allo xilema, lo trasporta a tutti i distretti della pianta. Alcuni produttori estraggono una piccola quantità di sciroppo anche in autunno.

Gli aceri vengono utilizzati per l’estrazione dello sciroppo a un’età di 30-40 anni e fino a 100. Ogni pianta può supportare da 1 a 3 rubinetti (a seconda del tronco), che vengono impiantati nella corteccia per far defluire lo sciroppo.

Un albero medio produce fino a 12 litri di linfa dolce al giorno (7% della linfa totale in esso contenuta), quindi da 35 a 50 litri per stagione (che dura circa 4-8 settimane).

Lo sciroppo viene estratto di giorno poiché l’abbassamento delle temperature inibisce il flusso del liquido vischioso.

Caratteristiche nutrizionali dello sciroppo d’acero

Oltre a vantare un potere calorico nettamente inferiore rispetto a quello dello zucchero, lo sciroppo d’acero è anche una buona fonte di minerali. Questa è la ragione principale per cui in molti lo preferiscono ad altri sciroppi o allo zucchero semplice.

Lo sciroppo d’acero è costituito principalmente da saccarosio e acqua; sono presenti piccole quantità di glucosio e fruttosio residue dall’idrolisi del saccarosio durante il processo di ebollizione.

Lo sciroppo d’acero fornisce circa 260 kcal per 100 g; contiene il 32% d’acqua e il 67% di carboidrati (90% disaccaridi e monosaccaridi). Proteine, grassi e fibresono assenti o irrilevanti; è presente una certa quantità di amminoacidi liberi.

Per quel che concerne i minerali, lo sciroppo d’acero è considerato una buona fonte di manganese, ma si evincono anche quantità soddisfacenti di zinco, calcio e ferro. In merito alle vitamine, si apprezza un discreto livello di riboflavina (vitamina B2).

Lo sciroppo d’acero contiene un’ampia varietà di composti organici volatili, tra cui la vanillina, l’idrossibutanone e il propionaldeide. Assieme al furanone d’acero, al furanone di fragole e al maltolo, questi composti contribuiscono alla struttura organolettica e gustativa tipica dello sciroppo d’acero. In tutto, i sapori identificati nell’alimento appartengono a 13 famiglie: vaniglia, empireumatico (bruciato), latteo, fruttato, floreale, speziato, deteriorato, acero, confetto, piante-hummus–cereali, erbaceo e ligneo.

Recentemente sono stati identificati anche nuovi composti come il quebecolo, un elemento fenolico naturale originato dalla bollitura dello sciroppo d’acero.

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️

https://t.me/mercurius5giornale